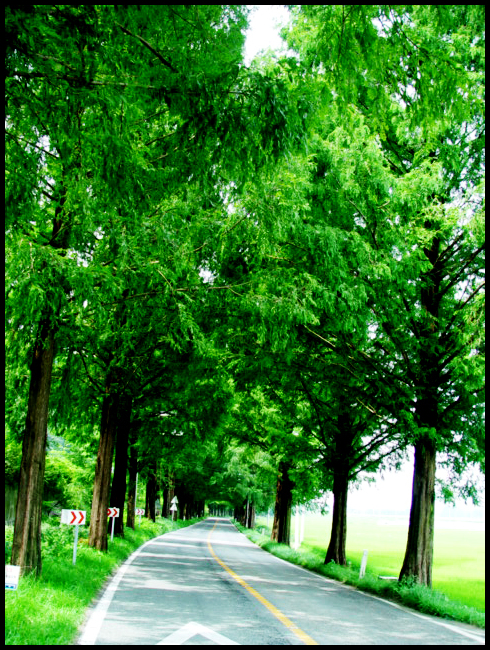

담양은 참 아름다운 고장이다. 추월산이 있고 무등산으로 이어지는 산록이 아기자기하고 소쇄원, 면앙정, 식영정 등 문화유산이 많은 곳이다. 소쇄원 주변의 대나무 숲과 소나무 숲 등이 어우러진 풍광은 특히 가을이면 가슴 저미는 아름다움을 선사한다. 담양이 송강 정철, 면양정 송순, 석천 임억령 선생 등 유명한 시인을 배출한 가사문학의 산실이 된 것도 이 아름다운 풍광 때문이라는 생각이 절로 든다. 담양의 가로수는 메타세콰이어. 메타세콰이어는 오직 하늘로만 뜻을 두고 우뚝 솟은 듯한 삼나무과의 거대수종이다. 담양군으로 들어서면 키 크고 미끈한 영국 근위병 같은 이국수종의 나무들을 만날 수 있는데, 그 중 담양읍 남산리 동정자마을은 그 메타세콰이어 가로수가 가장 절정인 곳에 자리하고 있는 아름다운 마을이다. 메타세콰이어 나무들이 사열식을 벌이듯 터널을 이루고, 그 우람한 체격과는 대조적이라 할 정도로 가늘고 섬세한 참빗살 같은 잎사귀들이 손사래를 치며 사람들을 반겨 마치 동화의 나라에 온 것 같은 느낌마저 든다. 그 아래 황금빛으로 물든 논과 푸른 하늘, 갈빛으로 물들어가는 메타세콰이어 잎새의 조화가 한 폭의 유화를 보는 듯하다. 빠르면 11월 초 늦으면 11월 중순, 본격적인 추위가 찾아오면 메타세콰이어의 잎새들은 밝은 자갈색으로 단풍이 든다. 시나브로 갈빛으로 물들어 가고 있는, 화려하지는 않아도 고상하고 기품 있는 귀부인 같은 그 자태를 보고 있자니 메타세콰이어에 얽힌 이야기 하나가 생각난다.

이 나무는 1940년대까지는 화석으로만 존재하던 나무였다고 한다. 이 나무의 화석은 만주, 미국뿐만 아니라 우리 나라 포항에서도 발견됐는데 신생대 초기부터 북반구 지역에 광범위하게 자라던 나무로 추정된다고 한다. 그런데 1945년 중국 사천성 양자강 유역의 마도계(磨刀溪)라는 계곡에서 이름을 알 수 없는 거대한 나무가 발견됐다.

중국의 한 임업 공무원이 이 나무 표본을 북경대학에 보내 조사케 했는데 놀랍게도 메타세콰이어로 밝혀졌고 다음 해 중국지질학회지에 살아 있는 메타세콰이어로 실리게 되면서 세상에 알려지게 됐다. 살아 있는 화석식물 목록에 은행나무, 소철 등과 함께 메타세콰이어가 추가된 것이다. 이 때부터 이 나무 묘목이 전 세계로 퍼져 나가게 됐고 우리 나라에도 1960년대쯤 공원수나 가로수 등으로 식재되기 시작했다동정자마을 주민 서재진 씨(79세)는 “1972년 전국적인 가로수 조성사업 당시 내무부의 시범지역으로 지정되면서 3~4년생 메타세콰이어 묘목을 심었는데 매년 1m씩 자라나 지금은 하늘을 덮는 울창한 가로수가 되었다.”며 “처음 이 나무가 담양의 가로수로 채택될 무렵만 해도 무척 귀한 나무여서인지 삽목을 하기 위해 밤중이면 이 나무가지를 베어 가는 사람이 무척 많았다.”고 전해 준다. 심지어 담양읍내의 경찰서장도 밤중에 이 나무를 탐내다가 발각돼 창피를 당한 일도 있다고 한다.

메타세콰이어 가로수길과 함께 남산리 동정마을의 아름다운 풍광을 더 돋궈 주는 것이 있으니 방제천변을 따라 길게 이어? 관방제림(천연기념물 366호)이 그것이다. 메타세콰이어 가로수길이 연인들의 드라이브 코스라면 이 마을을 둘러싼 관방제림은 몇 백 년 역사의 느티나무, 팽나무, 푸조나무, 음나무, 개서어나무, 곰의 말채, 벗나무, 갈참나무들이 우거진 방둑의 숲길로 연인들, 또 주민들의 휴식공간이자 산책로로 사랑받고 있다.

이곳은 조선조 인조 26년 성이성(成以性) 부사가 담양읍을 에워싸고 도는 영산강의 범람을 막고자 둑을 쌓고 방제림(防堤林)으로 조성한 유서 깊은 역사를 가지고 있다.

한 마디로 숲이 둘러싼 마을이랄까. 하지만 숲의 혜택을 누구보다도 많이 입고 사는 이 마을주민들은 마치 우리가 공기의 혜택을 모르는 것처럼 나무들에 대한 고마움을 못 느끼는 듯하다.

2000년 담양군에서 보촌~담양 간 국도를 확장하려는 계획을 세우고 메타세콰이어를 베어 버리고자 했을 때 담양의 가로수를 지키자고 외지에서 온 박정환 교수(47세, 광주교대)를 비롯, 시민단체들이 다투어 투쟁을 벌였지만 마을주민들은 반대하는 사람이 없었다는 데서도 그 사실은 잘 드러난다.

1960년대까지 정월 보름부터 2월 1일까지 금줄을 치고 당산목 앞에서 마을부락의 당산제를 성대하게 올렸다는 동정자마을에는 아쉽게도 지금은 당산목이 남아 있지 않다. 대신 당산목을 없애려던 이기주의가 어떻게 보상받았는지 전설같은 실화가 전해져올 뿐. 이곳의 당산목은 백일홍나무였는데 이 당산나무가 어찌어찌하여 강모 씨 집 안에 자리하게 되었다. 집을 넓힐 욕심이 있던 강 씨의 눈에는 이 커다란 아름드리 둥치의 백일홍나무가 눈엣가시였다. 그래서 당산나무를 도끼로 찍어내다 그 나뭇조각이 눈에 박혀 결국은 죽었다는 것이다.

그 일을 실제로 목격했다는 전남률 씨는 “당산나무같이 굵은 나무는 함부로 베면 안 된다.”며 “굳이 베려면 새끼로 몸을 동이고 그 새끼줄을 다른 나무에 옮겨 묶어 그 혼을 다른 나무로 옮겨 주고 베어내야 한다.”고 전해 준다. 그러면서도 메타세콰이어나무에 대해서는 상반된 견해를 보인다. “외국 수종이고 오래된 나무가 아니라 그깟 나무는 베어 버려도 아무 상관 없다.”는 것이다.

동정자마을은 각성받이 사람들 51세대 2백여 명이 정겹게 살아가며 콩 한 쪽도 나눠 먹고 동네 애경사가 생기면 하던 일도 손을 놓고 모두 도와주러 나선다는 인심 좋은 마을이다. 하지만 그 인심이 나무에까지는 미치지 않는 것 같아 안타깝다.

사람의 생존과 나무의 생존이 배치되는 것은 아닐 텐데, 사람의 이기심과 문명의 발달이 오히려 나무들을 함부로 대하게 만드는 것은 아닌지. 어쨌든 시민단체들의 투쟁 결과 남산리~학동구간 1km에 이르는 30년생 608주의 메타세콰이어 나무 모두를 뽑으려던 계획은, 메타세콰이어 가로수길은 상행선으로 이용하고 그 위쪽에 도로를 하나 더 내어 하행선으로 사용하며 주민들에게 농로를 내 주기로 하는 선에서 타협이 돼 40여 주만 뽑기로 하고 마무리됐다. 하지만 한 쪽에서 이런 논란이 벌어지는 사이 담양읍~수북 간 메타세콰이어 나무들은 그만 모두 베어져 버리는 수난을 당하기도 했다.

병충해도 별로 없이 자라며 겨울이면 낙엽이 모두 떨어져 내려 도로의 빙판화도 막아 준다는 메타세콰이어나무. 이 사연 많은 나무가 앞으로도 담양의 명물로 우뚝 서서 모든 생명의 존엄함을 말 없이 웅변할 수 있었으면 좋겠다.

글 이선희/동화작가

찾아가는 길

담양으로 가는 고속버스를 바로 타고 가거나, 광주의 광천시외버스 터미널에서 담양으로 가는 버스를 갈아타고 가면 된다. 동정자마을은 담양읍내에서 2km쯤 떨어진 곳에 위치해 있어 걸어갈 수도 있으며, 관제천변을 따라 걷거나 도로의 가로수길을 음미하며 가는 두 가지 길이 있다. 담양의 메타세콰이어 가로수길은 2002년 11월 6일 ‘제3회 아름다운 숲 경진대회’의 아름다운 거리 숲 부문 대상에 선정되었다